Le génie est à la fois une arme de l'armée de Terre, avec pour mission d'organiser le terrain au profit des troupes amies et un service propre à chaque armée (Terre, Mer, Air), chargé de conduire et éventuellement de réaliser les travaux d'infrastructure prescrits par le commandement. |

|

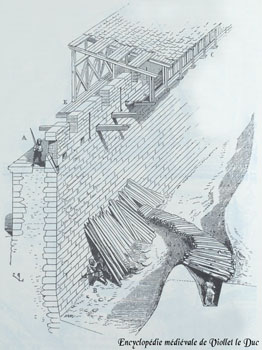

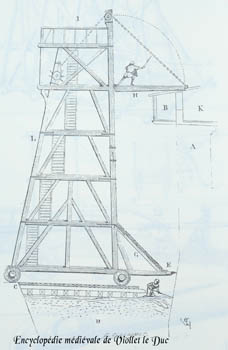

Depuis la haute antiquité l’art de la guerre a eu recours à des soldats un peu à part qui construisaient et mettaient en œuvre des machines de jet (catapultes, balistes) et de brèche (tours d’assaut, béliers). Ces hommes construisant et manipulant ces engins, étaient les « engineors », ou « engénieurs ». |

|

|

Au XIVème siècle la découverte de la poudre noire en occident révolutionne l’art de la guerre. Les travaux de terrassements des assiégeants qui leur permettaient d’atteindre les fortifications ennemies ne font que mieux les exposer au tir des nouvelles armes : bombardes et canons. Il faut trouver une nouvelle méthode de siège, ce sera celle basée sur la tranchée qui sera creusée de nuit sous le couvert de l’obscurité puis perfectionnée de jour. Les assiégeants utilisent également le canon et rapidement les murailles ne tiennent plus devant le canon dont la puissance est bien supérieure aux anciennes catapultes. Les « engineors » italiens inventent alors le tracé bastionné. |

La guerre souterraine destinée à saper les murailles se perfectionne elle aussi. Les vastes galeries creusées sous les murs ennemis et dont on brûlait les étais de soutènement pour faire s’effondrer les murailles, sont remplacées par des fourneaux aux dimensions plus modestes mais où l’explosion d’une charge de poudre noire produit les mêmes effets. Au XVème le boulet de pierre est remplacé par le boulet métallique qui disloque les maçonneries. La qualité d’une place fortifiée ne dépend plus de l’épaisseur de ses murailles mais plutôt de l’art avec lequel celles-ci sont disposées. Le tracé bastionné est perfectionné en France.

|

|

|

|

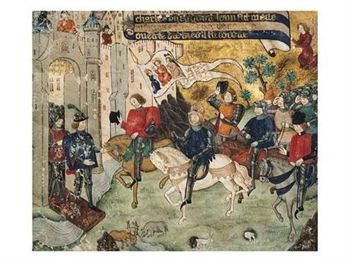

En 1445, sous le règne de Charles VII, apparaît l’esquisse d’un service permanent des fortifications. La Surintendance des fortifications est créée en 1543. Henri IV rend véritablement permanent le corps militaire chargé des fortifications et Sully déjà Grand Maître de l’Artillerie prend en 1604 le titre de Surintendant des Fortifications. Charles VII & Jeanne d'Arc à la fin du siège d'Orléans |

|

|

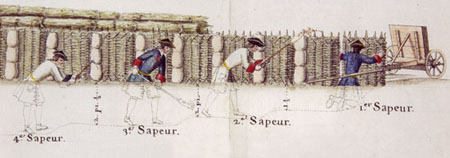

En 1671 est créée la première unité de sapeurs au sein du régiment de Fusiliers du Roy dont le drapeau portait de part et d’autre de la croix royale blanche deux quartiers de couleur écarlate et deux autres quartiers de couleur noire. Ce serait là l’origine probable des couleurs de tradition du Génie. |

En 1690 à l’initiative de Vauban est créé le Corps des Ingénieurs Militaires. Cependant il n’y avait pas encore de troupe pour ce corps car les sapeurs et les mineurs étaient rattachés à l’artillerie. Pour la protection des ingénieurs militaires dont le taux de perte était élevé, Vauban leur imposa le port d’une lourde cuirasse et d’un casque, le « Pot-en-tête ». Cet équipement qui ne sera abandonné qu’au cours de la seconde moitié du XIXème siècle est devenu un des symboles du Génie

|

. |

|

En 1776 le Corps des Ingénieurs Militaires devient par ordonnance royale le Corps Royal du Génie. Le titre d’officier est accordé aux ingénieurs et leurs permet de commander désormais de commander des détachements militaires sans rester cantonnés aux fonctions de conseiller technique. Le Corps Royal du Génie est désormais un corps combattant. |

Sous l’Empire l’arme du Génie est développée et se distingua particulièrement au siège de Dantzig (1807), au passage de la Vistule (1807), à la bataille de Wagram (1809) et au franchissement de la Bérézina en 1812 |

|

|

La première Restauration apporta dans l’organisation de l’arme du Génie une modification essentielle qui ne sera pas remise en cause par les Cent-jours avec la création le 12 mai 1814 des 3 premiers régiments du Génie. Ces régiments seront cantonnés à Arras, Metz et Montpellier, permutant régulièrement entre eux leurs garnisons à partir de 1820. |

Entre 1870 et 1914, le génie fut profondément réorganisé. Ses missions s'étendirent aux chemins de fer dont l'un de ses directeurs, le général Joffre (1905), fut un éminent spécialiste. En 1876 un 4ème régiment fut créé à Grenoble, puis le 5ème à Versailles en 1889. Celui-ci constitué des 20ème, 21ème et 22ème bataillons était spécialisé dans les travaux de voies ferrées. En 1900 lui sera adjoint le 24ème bataillon de sapeurs télégraphistes, qui en 1913 deviendra le 8ème régiment du Génie au Mont-Valérien (l’arme des transmissions ne sera créée qu’à partir de 1942). |

|

|

Au cours des deux guerres mondiales, le génie mit à profit les progrès techniques pour perfectionner ses méthodes d'attaque et de défense des fortifications (il en fit la démonstration à Verdun) ainsi que ses méthodes dans le domaine des voies de communication que ce soit pour ouvrir la route aux troupes amies ou pour la fermer aux troupes ennemies.Dans l'entre-deux-guerres, le génie construisit la ligne Maginot. En 1945, il joua un rôle capital dans les opérations de franchissement du Rhin par les troupes alliées. Durant les opérations de répression en Algérie (1954-1962), il installa aux frontières un réseau électrifié, appelé ligne Morice, qui contribua largement à isoler l'insurrection. |

Aujourd'hui, l'arme du génie compte environ 17 000 personnels formant quelque 20 régiments. Le service du génie (2 000 militaires et 2 000 civils) est le service constructeur et le gestionnaire domanial du ministère de la Défense. Parmi ses dernières réalisations, il convient de citer le nouvel hôpital du Val-de-Grâce et l'École polytechnique de Palaiseau. |

|

Découvrez les uniformes du Génie de l'antiquité jusqu'à la création du 5e Régiment du Génie